株式会社ベネッセコーポレーションの妊娠・出産・育児事業を展開する「たまひよ」は、2024年秋に全国の乳幼児を持つ父母約2,000人を対象に、妊娠・出産・育児に関する調査を行いました。

本調査はコロナ禍の2020年秋に開始し、今年で5回目。仕事環境やジェンダーの意識、法制度の変更など、妊娠・出産・育児を取り巻く環境は変化し続けており、父母の実態を調査・分析する目的で継続実施しています。

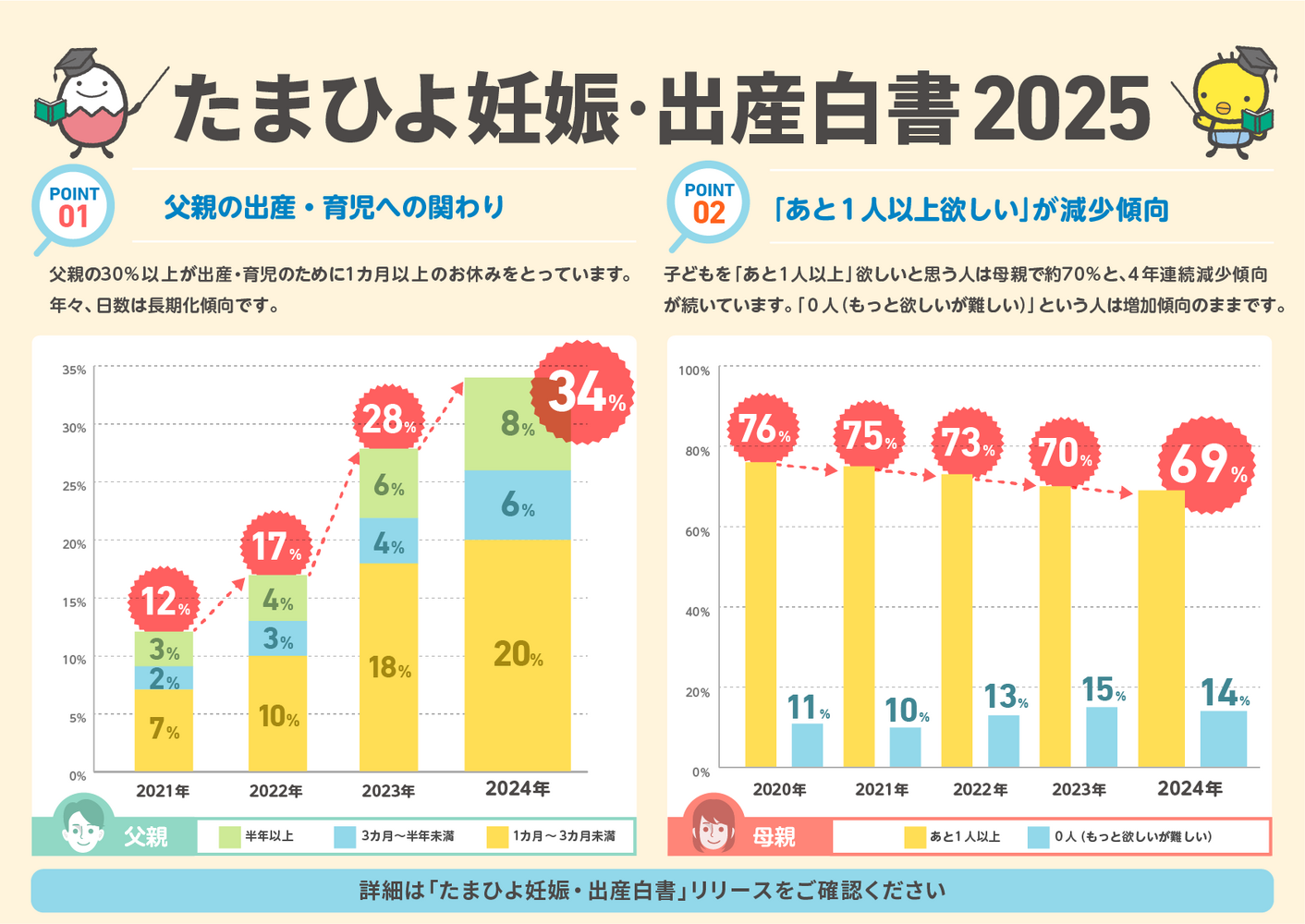

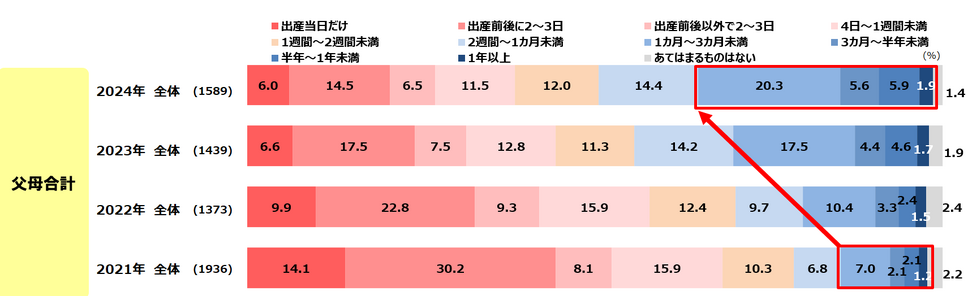

まず、父親の出産・育児のための休暇取得の実態について調査したところ、父親が出産・育児にあたり取った休暇日数は年々長期化しており、「2週間~1カ月未満」「1カ月~3カ月未満」「3カ月~半年未満」「半年~1年未満」「1年以上」が3年連続で増加、2024年は1カ月以上の取得合計が計33.7%という結果になりました。

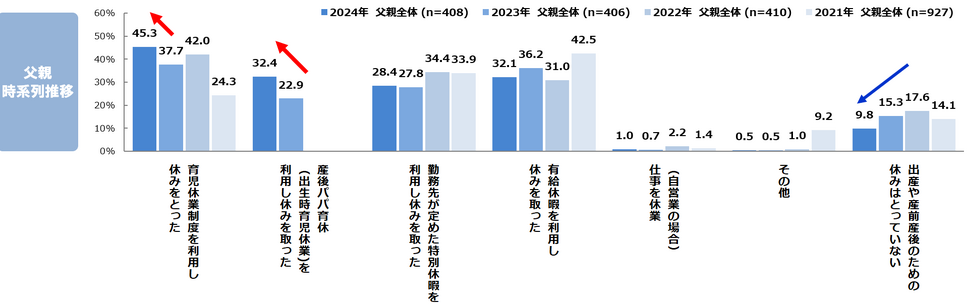

産後パパ育休の利用も拡大しており、32.4%が利用(昨年比9.5ポイント増)しています。休暇を取っていない割合は9.8%と2年連続で減少。9割は出産・育児にあたり、なにかしらの休暇を取得していることがわかりました。

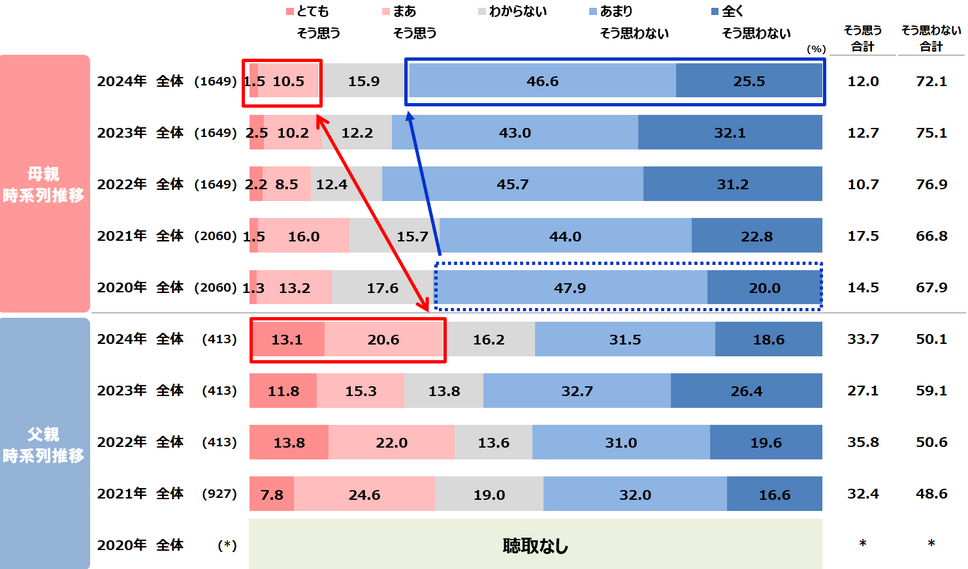

続いて、出産・育児に関わる意識に関する調査では、「出産・育児がしにくい」と思う母親は約7割と継続。「出産・育児がしやすい」と思う母親は1割に対し、父親は3割と父母間の差が21%に広がっています。また、「出産・育児がしにくい」と思う母親は昨年とほぼ変わらず72.1%、父親の割合は昨年より減少し50.1%になりました。

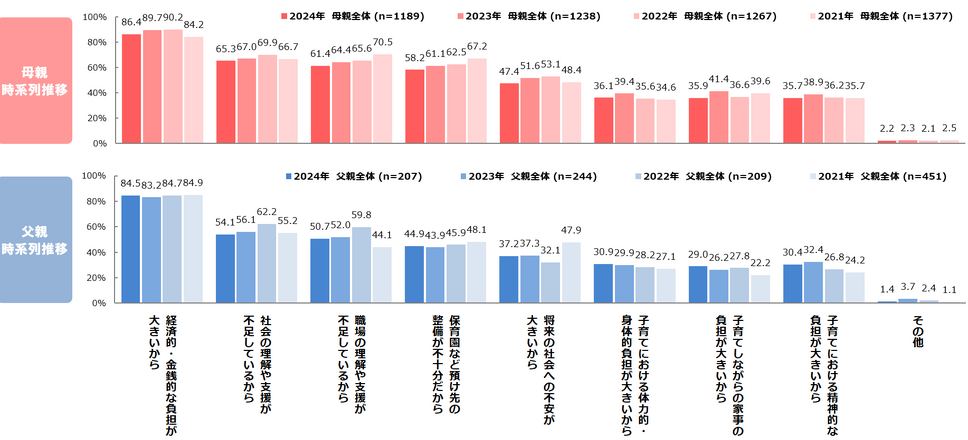

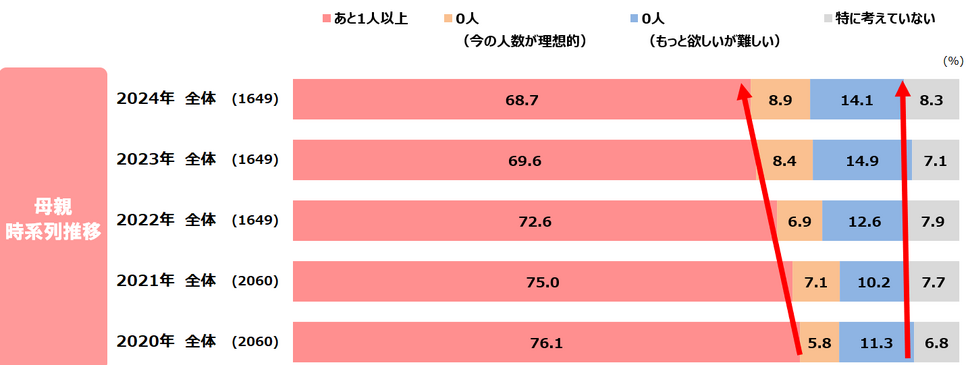

家族計画についても、「子どもをあと1人以上欲しい」と考える母親は4年連続で減少。「もっと欲しいが難しい」の増加傾向も続いています。

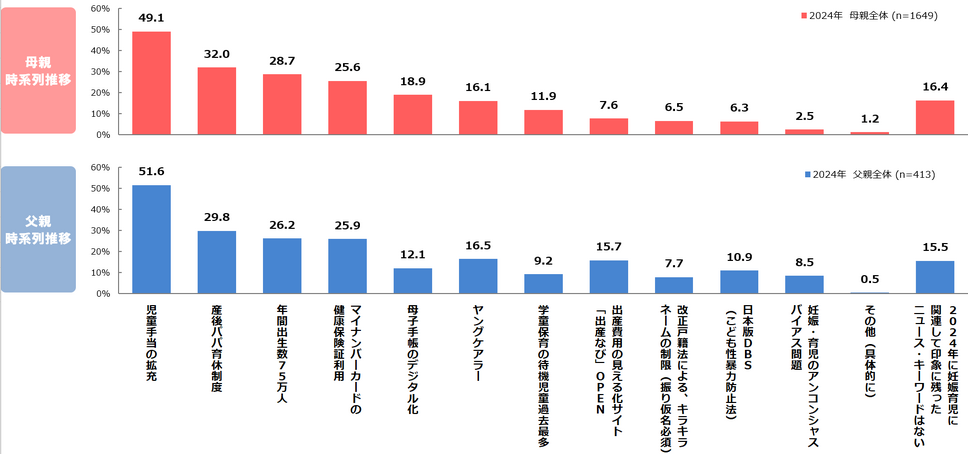

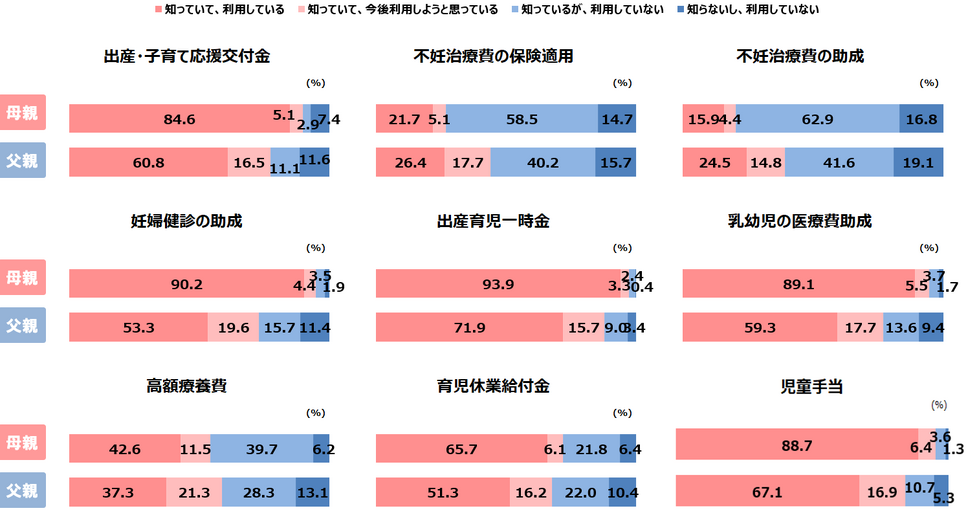

最後に、2024年トピックスについて調査したところ、印象に残ったニュースは父母ともに「児童手当の拡充」で「産後パパ育休制度」「年間出生数75万人割れ」が続きます。国や自治体の制度の認知・利用度は高くなっており、母親の「出産・子育て応援交付金」「妊婦健診の助成」「出産育児一時金」「乳幼児の医療費助成」「児童手当」の利用率は8割超え。

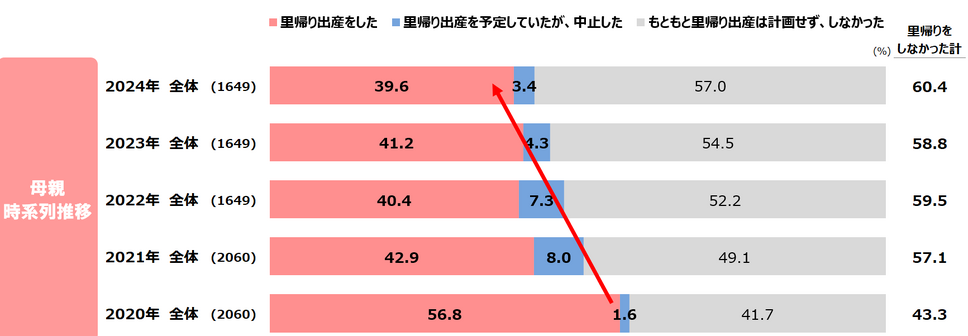

しかし、支援が拡充している一方で、里帰り出産の割合は39.6%となっており4年前と比べて17.2ポイント減る結果になりました。

日中の活動時間から通勤・労働時間を引いた際に十分な家庭時間が確保されないことを「時間的貧困」(time poverty)と言います。育児世代であれば、当然育児の時間も必須。24時間のうち、労働・育児・家事の時間を引くと自分の時間や睡眠を削る一方となり、時間の余裕のなさから生活に心理的貧しさを感じている家庭も多いのではないでしょうか。

子ども向けの支援策が広がっている今こそ、次は父親・母親向けの支援が必要です。直接手助けすることだけでなく、思いを寄せる、声をかける、話を聞く、共感することも支援の一つ。社会全体が子育てをポジティブに見守る空気に大転換することが、課題となっています。

「たまひよ チーム育児」サイト:https://st.benesse.ne.jp/lp/team/