女性の心身的課題(W=woman)と社会的課題(society)の両面から女性活躍をデザインするプロジェクト「W society(ダブリュー ソサイエティ)」 は、一般社団法人 日本経済団体連合会 ダイバーシティ推進委員会実施の「女性の健康」に関する調査に協力。企業における女性の健康支援の現状と課題を明らかにすることを目的とし、女性の健康支援制度の導入率や活用実態、経営層と現場の認識のギャップ、さらに女性の健康支援が企業の成長や組織風土に与える影響について調査しました。

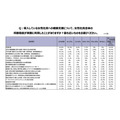

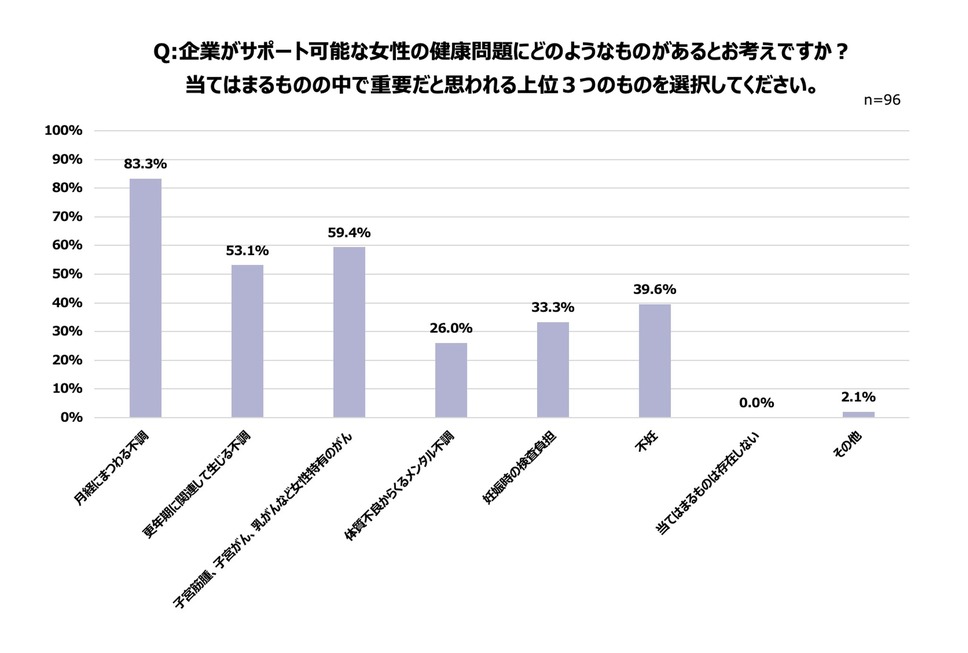

ダイバーシティ推進委員会所属企業および関連企業に対し、サポート可能だと考える女性の健康課題について尋ねたところ、「月経にまつわる不調」(83.3%)が最も多く、次いで「子宮筋腫、子宮がん、乳がんなど女性特有のがん」(59.4%)、「更年期に関連して生じる不調」(53.1%)という結果となりました。月経や更年期に関連する不調は、日常業務への影響が調査などで明らかになっており、加えて、企業側も検診の費用補助などの対策を講じやすいことから、比較的認識が進んでいると考えられます。

また、がんに関しては治療に対するサポート(通院休暇の取得促進など)や、予防のための検診費用補助など、一定の対応が進んでいることが伺えます。一方で、不妊治療などの女性特有の健康課題については40%未満に留まり、企業側の対応が進んでいない可能性も。特に不妊治療は、長期的な治療や通院が必要になるケースが多いにもかかわらず、秘匿性もあることから企業の理解が十分でないことが課題として浮かび上がっています。

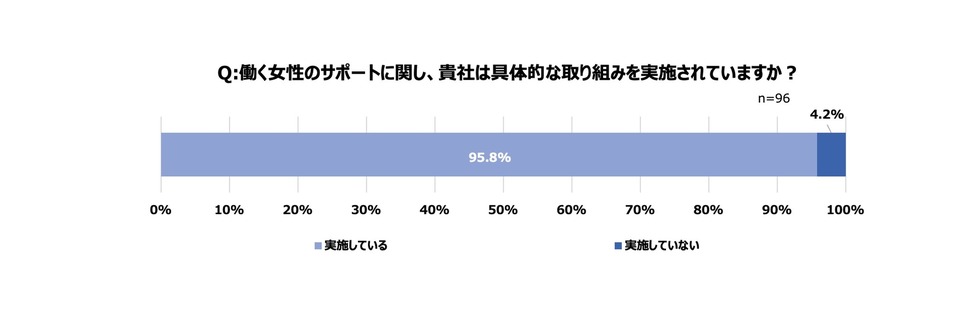

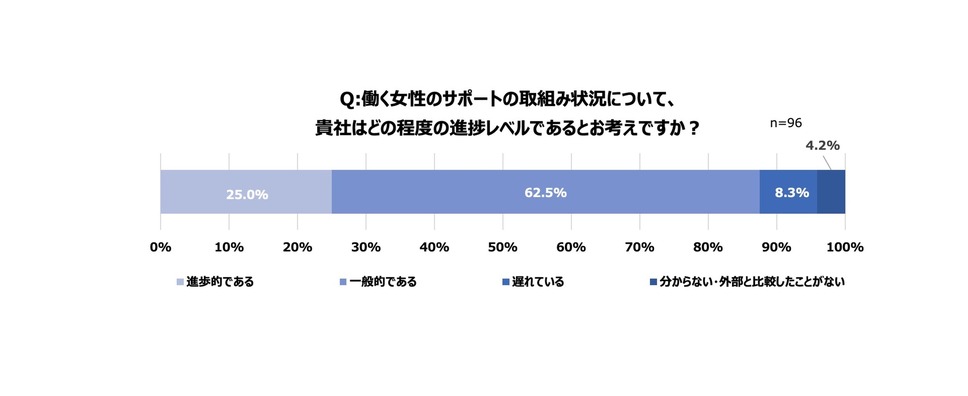

次に、女性の健康支援の実施状況について尋ねたところ、「実施している」と回答した企業は95.8%に達しました。一方で、女性へのサポート状況についての進捗状況を尋ねたところ、「進歩的である」と回答した企業はわずか25.0%に留まり、62.5%が「一般的である」と回答。女性の健康支援は広がりをみせているものの、本調査の対象企業は経団連ダイバーシティ推進委員会に所属する企業であるため、比較的高いゴール設定があり、「進歩的である」と回答する企業が少ないことがうかがえます。

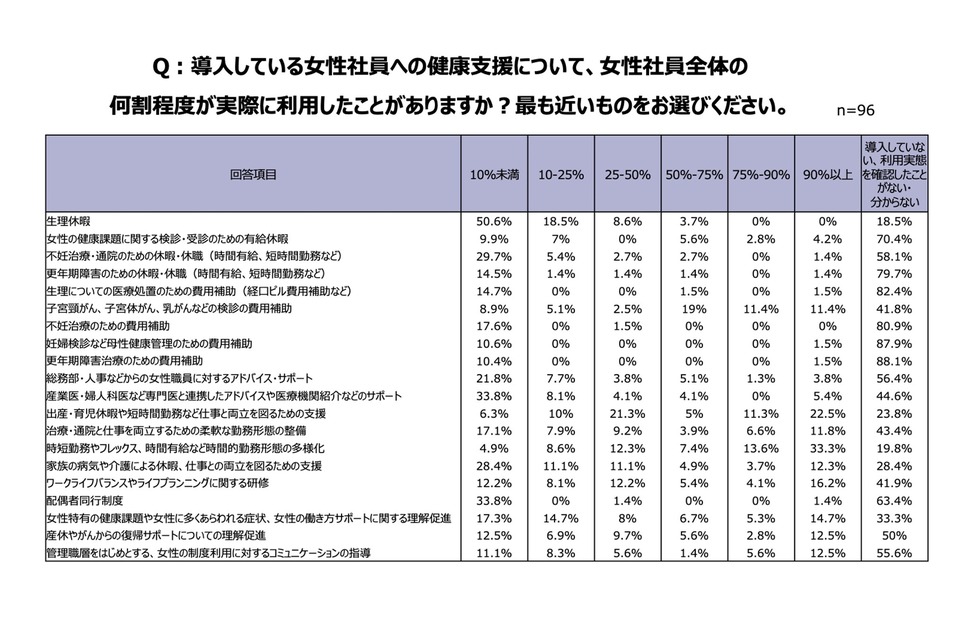

また、女性の健康支援の実際の利用状況について尋ねたところ、「利用率10%未満」または「利用実態を確認したことがない・分からない」と回答した企業が多数を占めました。この結果から、制度が整備されているにも関わらず、十分に活用されていない現状が浮き彫りになりました。この背景には、制度の認知不足や制度自体の魅力不足、利用しづらい職場環境があると考えらます。例えば、利用のハードルが高かったり、職場の風土として健康課題について相談しにくい雰囲気がある場合、従業員は制度を活用しにくくなります。今後、企業は制度の存在を積極的に周知し、利用しやすい環境を整備することが求められます。具体的には、匿名相談窓口の設置や、管理職向けの研修を通じて、健康支援を受けやすい文化を醸成することが鍵となると考えられます。

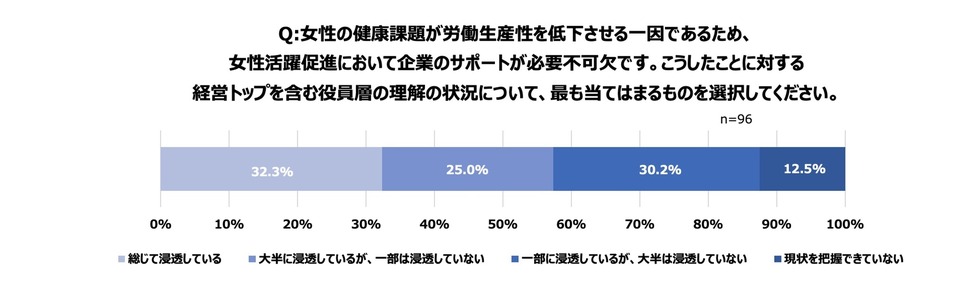

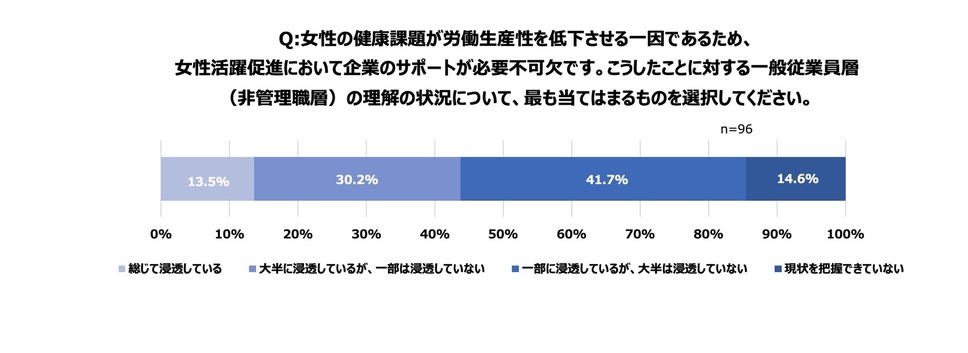

続いて、女性の健康支援に対する経営層および一般従業員層の理解度について尋ねたところ、経営層の32.3%が「総じて浸透している」と回答しました。しかし、一般従業員層では「一部に浸透しているが、大半は浸透していない」(41.7%)が最多に。この結果から、企業側は「支援が十分に行き届いている」と認識している一方で、実際に支援を受ける従業員の実感は乏しいことが明らかになりました。

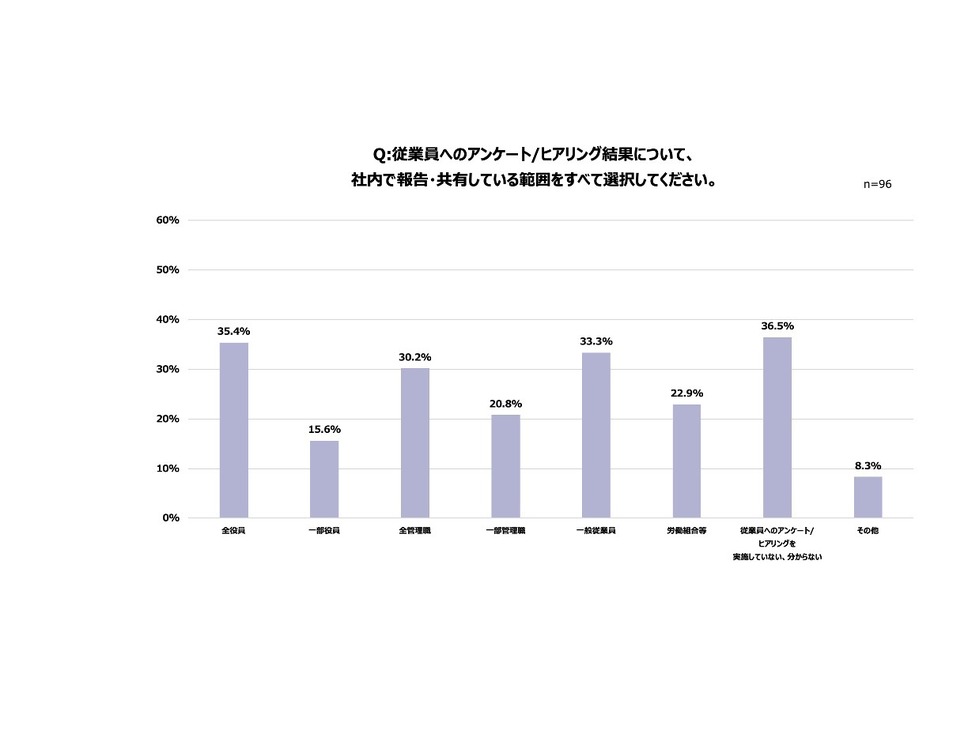

トップ層の「実施できている」という感覚と、現場の「実感がない」というギャップを埋めるためには、双方向のコミュニケーションが不可欠です。そのための一つの手段として、企業の取り組み状況を把握するための社内アンケートの活用が挙げられます。しかし、本調査内で社内アンケート結果の共有範囲について尋ねたところ、現状では「従業員へのアンケート/ヒアリングを実施していない、または状況を把握できていない」とする企業が36.5%にのぼり、実態把握の不足が課題となっています。

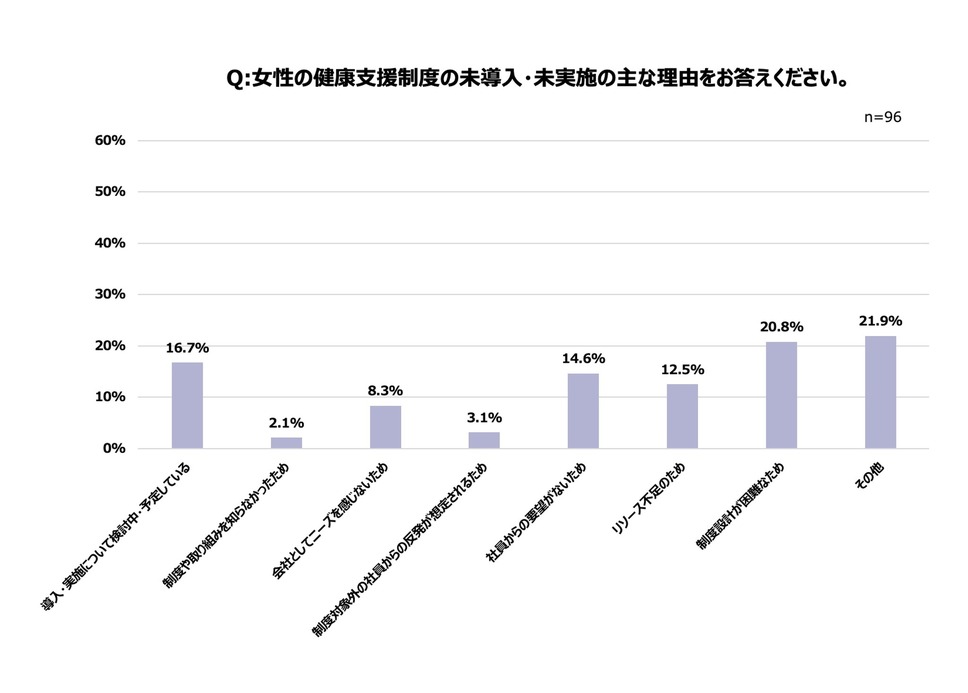

次に、女性の健康支援に関する制度の未導入・未実施の理由を尋ねたところ、最も多かった回答は「制度設計が困難なため」(20.8%)、次いで「社員からの要望がないため」(14.6%)、「リソース不足のため」(12.5%)が挙げられました。この結果から、企業が制度を導入しない背景には「具体的な設計が難しい」ことが大きく影響していることがわかります。

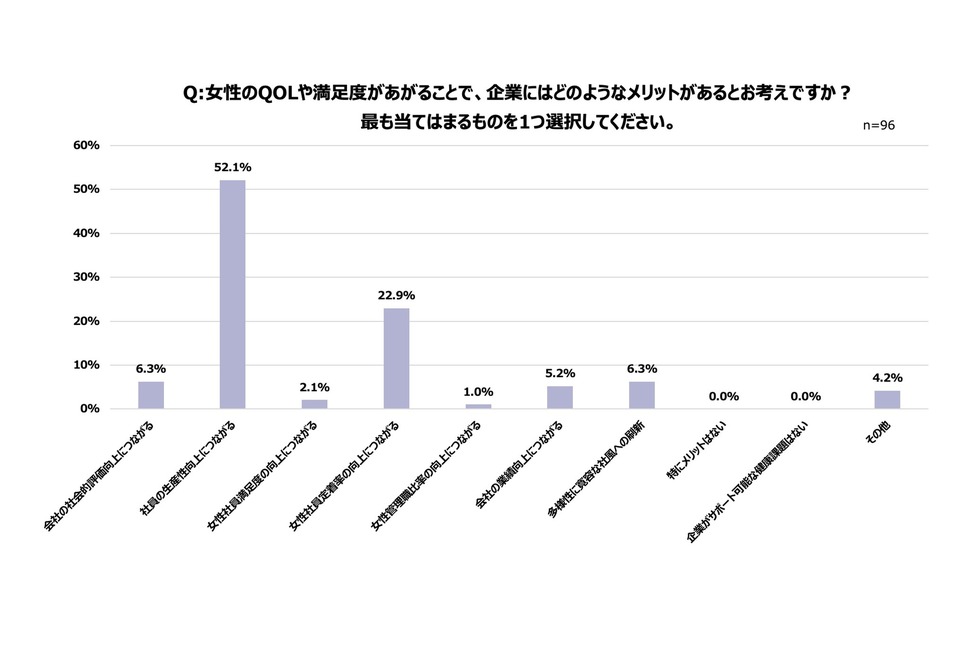

続いて、女性の健康支援がもたらす影響について尋ねたところ、「社員の生産性向上につながる」と回答した企業が52.1%で最多となりました。次いで、「女性社員定着率の向上につながる」(22.9%)、「会社の社会的評価向上につながる」(6.3%)、「多様性に寛容な社風への刷新」(6.3%)という結果に。このことから、女性の健康支援は生産性や定着率の向上といった経営への直接的なメリットがあることが認識されていることがわかります。

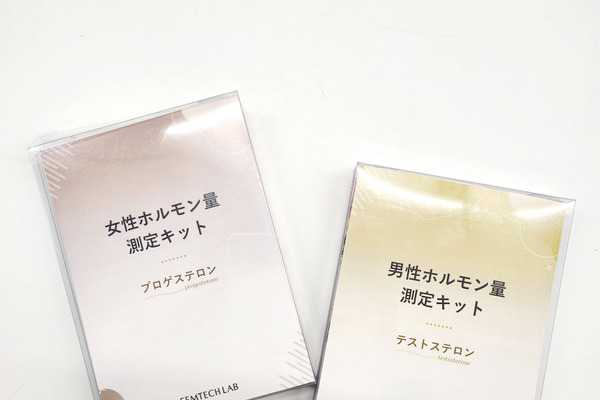

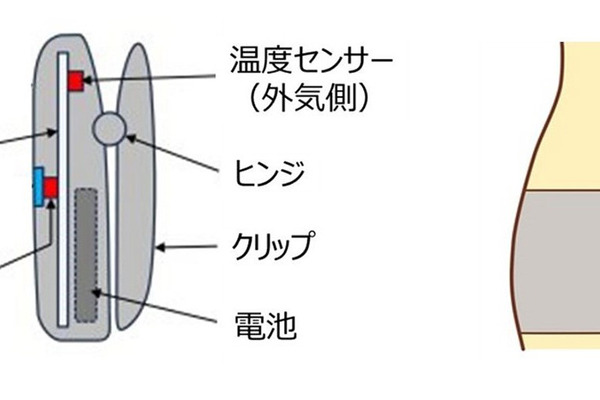

一方で、具体的にどのような施策が効果的なのかについては、企業ごとの取り組み事例が参考になると考えられます。調査の記述式回答では、「生理痛体験会」「将来の妊娠・出産を見据えたプレコンセプションケアセミナーの開催」「受診のきっかけづくりとして一定年齢上の社員に向けたホルモン検査費用の負担」など、独自の施策を実施する企業も見られました。

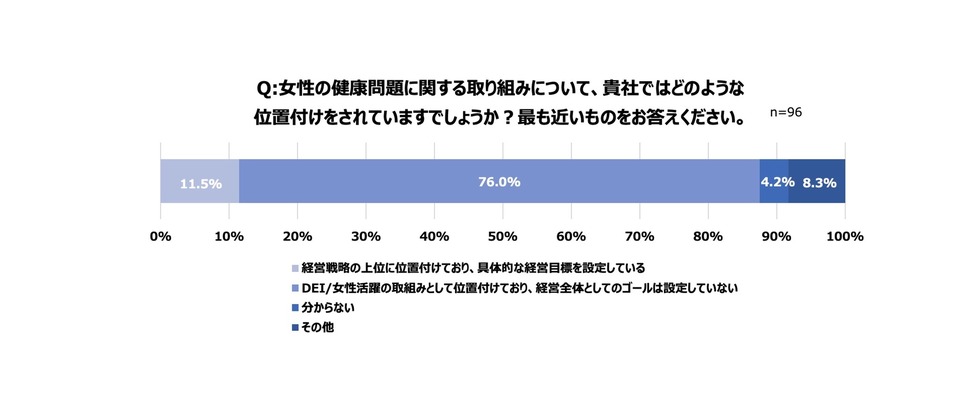

最後に、女性の健康問題に関する取り組みの位置づけについて尋ねたところ、「DEI/女性活躍の取組みとして位置付けており、経営全体としてのゴールは設定していない」と回答した企業が76.0%にのぼりました。一方で、「経営戦略の上位に位置付けており、具体的な経営目標を設定している」と回答したのはわずか11.5%に留まりました。この結果、企業の健康支援施策は一見進んでいるように見えるものの、経営戦略として明確な目標が十分に設定されていないケースが多いことが明らかになっています。

今回の調査を通じて、多くの企業が、女性の健康課題に対する支援が企業の生産性向上や社員満足度の向上に直結すると認識しており、その重要性を理解した上で、さらなる推進に前向きな姿勢を示していることが確認されました。一方で、従業員層への浸透が不十分であることや、制度の利用率が低い企業が多く見受けられました。

女性の健康課題に対し、企業が本質的に向き合うためには、制度の整備にとどまらず、その重要性や活用方法を社内で周知し、共有することが不可欠です。そのためには、社内コミュニケーションの強化と、多様な従業員が制度を利用しやすいと感じられる企業文化の醸成という二つの側面からの取り組みを推進することが重要です。

今後は、包括的なライフステージに対応した柔軟な働き方の整備や、経営戦略におけるKPIの明確化などに加え、制度が形骸化せずに本質的に活用されるための組織づくりが求められます。